先月末からコツコツと読み続けていた本をやっと読み終わった。

つまならない本という意味ではない。文字の量が多かったのだ。

ノンフィクションだからこそ、なんだかとてもドラマチックで熱中してしまった。

文系か理系か。

自身の得意分野を表すためによく使われる2択だが、明らかに私は理系ではない。かと言って文系かと聞かれると、それも大きな疑問符が浮かぶ。

要はどちらも嫌いなのだ。

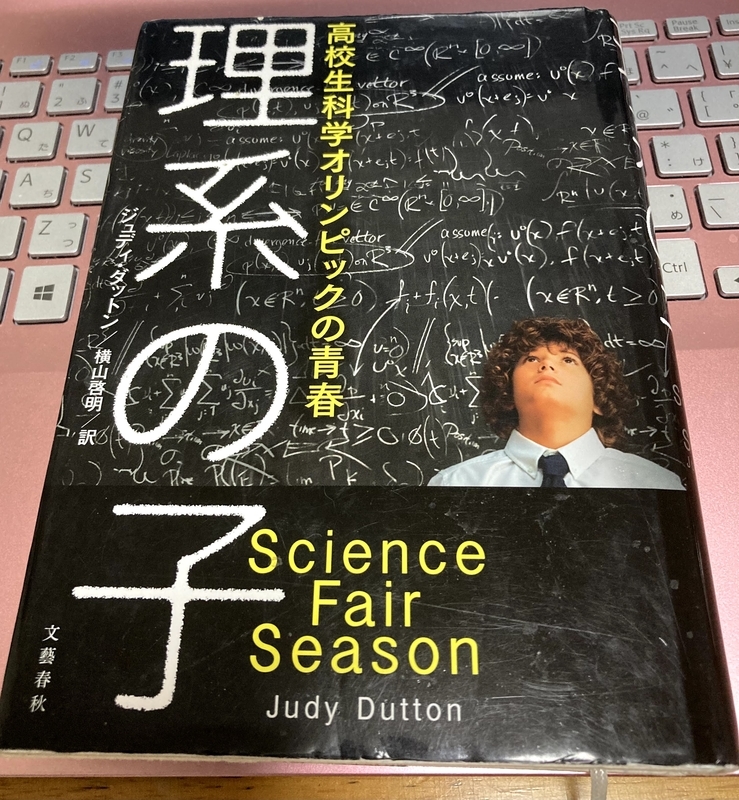

【理系の子】著者:ジュディ・ダットン

これに出場した12人の学生たちのドキュメンタリーだ。

科学なんてまるでわからない私に読めるのか不安だったけれど(なぜ買った)、その辺は無用な心配だった。

研究内容そのものと言うよりは、“その子がどんな人生を歩んできたのか”、“なぜその研究をすることになったのか”等、人物背景にある程度比重が置かれている。

研究内容もさることながら、人物背景も本当に様々で、さすがはアメリカと言う感じ。日本とはスケールが違う。

インテル国際学生科学フェアの凄さ

そもそもサイエンスフェアと聞いて、どれほどのものを思い浮かべるだろう。

日本ではあまり馴染みがないように思う。

学生の科学研究なんて……、私には、夏休みの自由研究くらいしか思い浮かばない。もちろんその延長であることなのは確かなのだけれど、それを突き詰め、かなり先に進んだ話であることは間違いない。

研究内容だけ見ていると、これを本当に中高生がやっているとは信じ難いものばかり。

特許をとったり、企業からお声がかかったり、更には国からお声がかかったり…。

入賞すれば奨学金で大学に進学できたり、桁違いの賞金をもらうこともできる。

つまり、規模が違うのである、規模が。庶民の私が読む前に想像していたものとは、スケールが大きくかけ離れていた。

決して裕福な子たちばかりではない10代の出場者にとって、この大会には夢と希望が詰まっている。

サブタイトルにある“オリンピック”という言葉はまさにその通りで、この大会には世界各地で行われているサイエンスフェアを勝ち抜いてきた子しか出場できない。

出場するだけで、世界のトップレベルというわけだ。

あとがきまで読んで驚いたのは、日本にもインテル国際学生科学フェアと提携している大会があるということ。たった2つだけだが、それでも日本人が出場していることに驚いた(本文にも一瞬だけ日本人の記述があった)。

ちなみに本書で取り上げているのはインテルISEFの2009で、この年は豚インフルエンザによる渡航自粛の影響で日本人出場者はいなかったらしい。ふ~ん。

2章 ゴミ捨て場の天才

本書では様々な子たちに密着しているが、私が1番印象に残った子を紹介しておく。

名前はギャレット。フェニックスのサイエンスフェア2005に登場した当時13歳の少年だ。

彼がフェアに持ち込んだ装置は、69個の炭酸飲料の空き缶と、車に使われていたラジエーターと、プレキシガラスでできていた。

一見してなんだかわからないこの装置について、“これは何か?”と審査員は当たり前のように質問する。

ギャレットは答えた。

“これは太陽エネルギーによって部屋を暖め、湯をわかすヒーターなんです”と。

ギャレットはアメリカ人だ。先進国において、2005年にわざわざ廃品を使ってそんなものを作る必要があるだろうか。

エアコンがある。ストーブやこたつもある。給湯器だってあるし、ポットやティファールもあるじゃないか。

日本で生まれ育った庶民の私はそう思う。

しかしギャレットは、サイエンスフェアに出場するためにわざわざ廃品を集めたのではない。私が当たり前に思っている文明の利器が、彼にはなかった。

自宅は穴だらけのトレーラーハウス。冬場は氷点下。お湯も無し。

なんて過酷な環境だろう。

けれどギャレットは、その過酷な環境で生きてきた。科学を学ぼうなんてそんな余裕はない。彼はただ、生きるために必死に考え、試行錯誤しただけなのだ。

そうして集めた廃品で、彼は温かい部屋と温かいお湯を手に入れた。喘息の発作で窒息しかける妹を救うことができた。

ギャレットはネイティブアメリカン、つまりインディアンだ。

アメリカでは、ギャレットのようなネイティブアメリカンの子どもたちと、それ以外の子どもたちの教育格差が問題になっている。

そこには様々な歴史的・文化的な要因があり事情は複雑で、簡単には解決できないだろう。

だからこそ、ギャレットの偉業にはとても大きな未来の可能性があった。

サイエンスフェアに出場することで、ギャレットの人生は大きく拓かれていく。

本書の中でギャレットは、12人の中の1人だ。

科学に対してまるで学のない私でも、この本を面白く読み切れた理由が少しは伝われば嬉しい。

世界は広く、様々な歴史と文化があり、人それぞれの事情がある。

そんな当たり前で見過ごしがちな現実を、少し身近に感じさせてくれる一冊であった。